研发创新

科研平台

公司聚焦国家科技创新发展战略,深化产业上下游产学研用合作创新和融通发展,着力打造形式多样的科研平台,保持行业竞争力。整合研发资源、提高创新能力,公司成立技术中心、湖北省新能源材料与器件产业技术创新联合体,联合华中科技大学、湖北大学、中国地质大学(武汉)等高校,实现科技创新和成果转化;充分利用博士后科研工作站,打造关键技术策源地和科技创新产业平台。

公司被认定为国家级企业技术中心、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、国家级绿色工厂、湖北省锂离子电池材料工程技术研究中心、锂电池正极材料关键技术湖北省工程研究中心、湖北省新能源材料与器件产业技术创新联合体、先进电池材料湖北省重点实验室等创新平台。

国家企业技术中心

博士后科研工作站

湖北省重点实验室

研发布局

公司始终坚持“研发一代、储备一代、生产一代”的研发策略,聚焦深耕锂电池正极材料、前驱体等领域,经过多年的技术积累和产品研发,已成为国内在磷酸铁锂、磷酸铁行业的龙头企业之一。积极推进在钠离子电池及其材料、新型电池及其材料、绿色低碳与节能环保等领域的研发布局。目前,钠离子电池材料现已实现量产出货,磷酸锰铁锂产品具备放量生产条件。

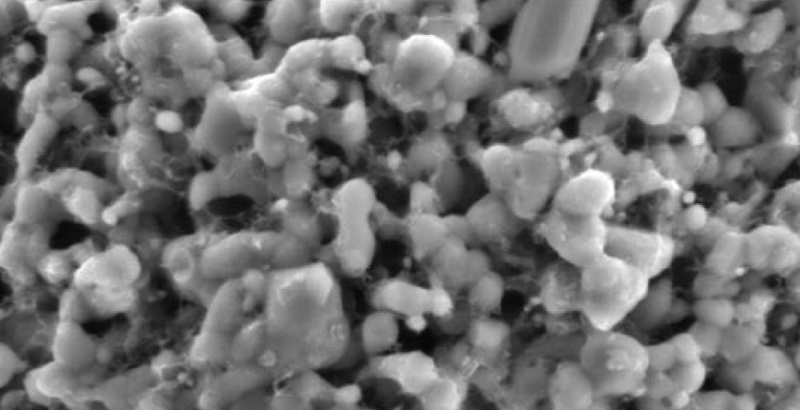

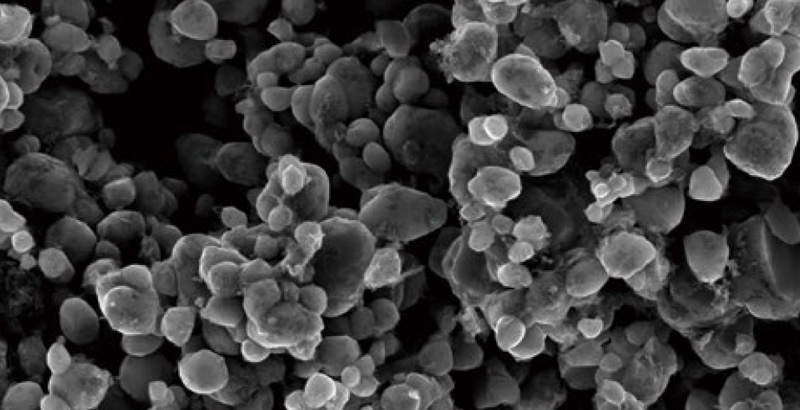

公司深耕新能源电池材料领域多年,掌握了高分子碳源技术、磷酸铁纳米制备技术、高性能钠离子电池正极材料制备技术及废水的浓缩与净化技术等核心技术,聚焦锂电池及其材料、钠电池及其材料、新型电池、光伏户储、新型材料、智能装备、节能环保等方向,构建完善的成果转化技服务生态体系。

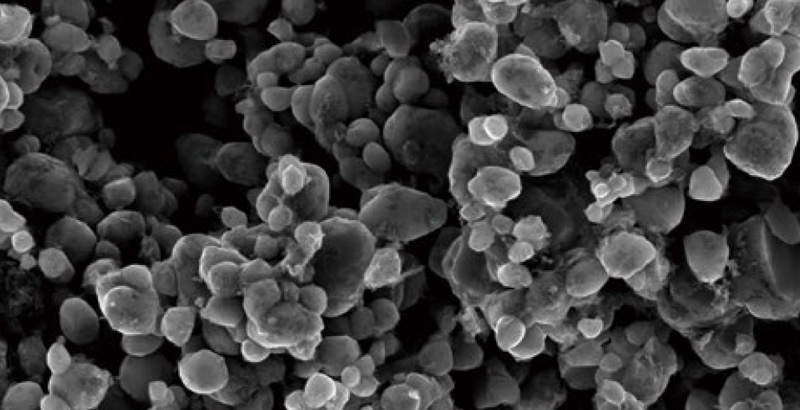

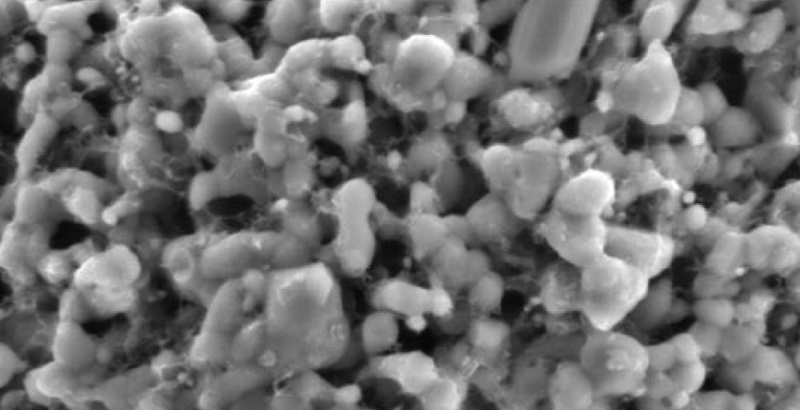

磷酸铁锂

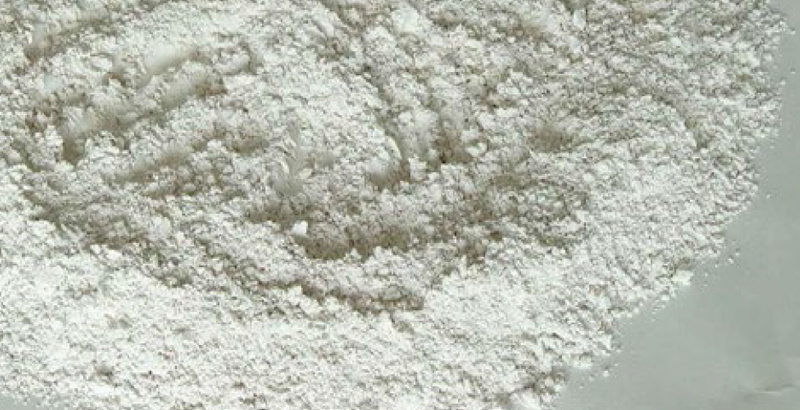

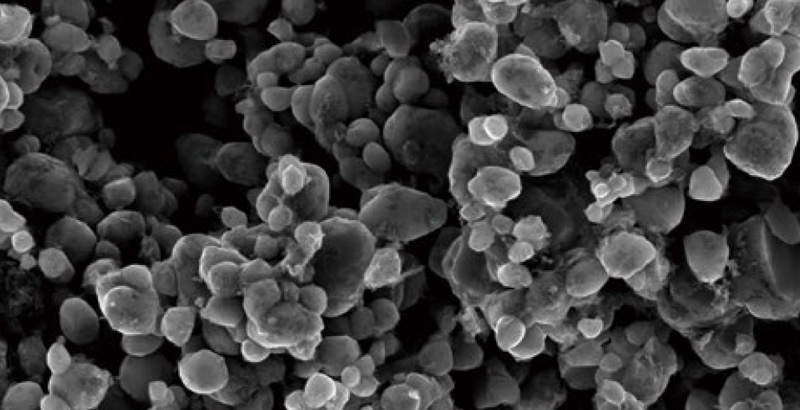

磷酸铁

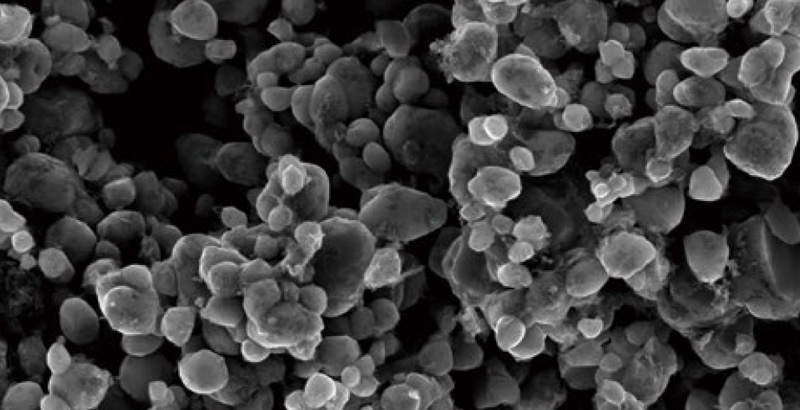

钠离子电池正极材料

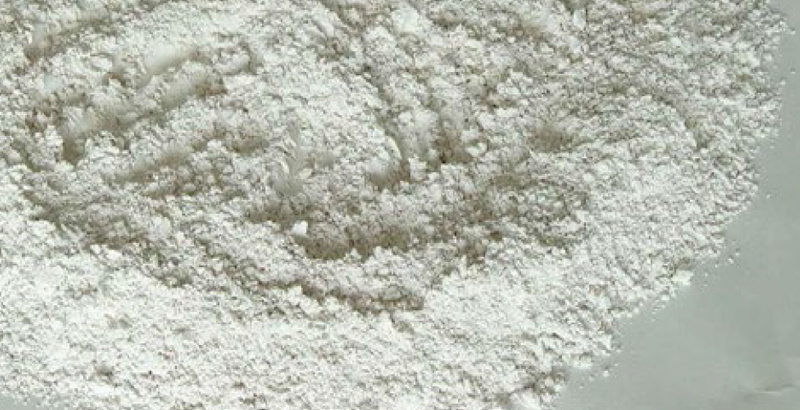

磷酸锰铁锂

磷酸铁锂

磷酸铁

钠离子电池正极材料

磷酸锰铁锂

科研团队

公司具备强大的研发能力,在研发及工程技术方面处于行业领先地位,并吸引毕业于海内外多所知名高校的优秀人才的加入,学科覆盖材料、能源、机械设备、电气工程、化学等多个领域,培养和造就了一支规模宏大、结构科学、素质优良、梯次分明的科研人才队伍。

坚持自主研发,注重产学研合作,公司与国内知名高等院校及科研院所建立合作研发模式,目前,与华中科技大学黄云辉团队双方共建华中科大-万润新能源材料联合研发中心,针对锂电池关键材料、电池回收、新型电池材料等领域展开深度合作;中国地质大学(武汉)沈翔团队双方签订技术开发合同,就钠离子材料、硅碳负极材料、硬碳负极材料进行共同研发;与哈尔滨工业大学(威海)苏新团队联合开展高容量、长稳定性的高锂铁酸、磷酸锰铁锂、钠电池正极层状镍钴锰钛等材料研发;与湖北大学刘建文团队双方共同开发电解质锂盐双氟磺酰亚胺锂等新型电解液;与湖北汽车工业学院马亚楠团队双方共建实验中心,在锂电池材料、钠电池材料等领域进行产学研合作。

金属离子体相掺杂技术

高分子碳源技术

晶粒尺寸调控技术

倍率性能提升技术

比容量提升技术

低温性能提升技术

能量密度提升技术

循环寿命提升技术

磁性物质管控技术

材料性能一致性管控技术

纳米制备技术

形貌控制技术

杂质元素控制技术

晶体结构控制技术

比表面积控制技术

高倍率锰酸锂正极材料制备技术

废水的浓缩与净化技术

MVR机械蒸发技术

高性能钠离子正极材料制备技术

高性能磷酸锰铁锂正极材料制备技术

高性能硫酸亚铁钠制备技术

焦磷酸磷酸铁钠的杂相控制技

液相法硫酸亚铁钠制备技术

知识产权

公司始终坚持科技创新与知识产权保护相结合的原则,全面提升知识产权创造、运用和管理能力。构建了完善的知识产权管理架构,持续通过知识产权管理体系认证,制定并发布《知识产权管理制度》;同时紧跟公司出海步伐,积极布局海外专利,推动在欧洲、美国、日本、韩国和印度等海外国家和地区的专利申请。另外,2022年公司被认定为国家知识产权优势企业,并顺利被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。

公司积极牵头、参与相关标准的研制工作,累计参与制定或修订的关于锂电池正极材料标准、钠离子电池材料标准及绿色低碳等国家标准、行业标准30余项,涉及锂离子电池正极材料、钴酸锂电、磷酸铁锂、掺杂包覆型镍钴铝酸锂等数10个方向,为行业生产制造、产品性能测试等提供参考,促进行业规范发展。

* 截止2025年3月31日